Version complétée de la conférence prononcée le 4 novembre 2025 dans le cadre d’une journée d’étude organisée par le Conservatoire de Shanghaï.

Mes remerciements d’abord à Mme WANG Mengqi et Mme LIANG Qing du Conservatoire de Shanghaï pour cette invitation à prendre la parole aujourd’hui. Et mes remerciements redoublés à cette première de se prêter à l’exercice ardu de la traduction chinoise de ce qui va suivre !

I. Remarques préliminaires sur l’intérêt de Saariaho pour l’Asie

Vous me pardonnerez j’espère de ne pas me concentrer aujourd’hui, en parlant des influences de la compositrice Kaija Saariaho, sur la culture chinoise, mais de parler plus largement d’influences est-asiatiques. Nous verrons qu’il est pertinent de ne pas nous limiter dans notre étude au cas de la Chine, mais d’évoquer un ensemble culturel qui met en jeu des continuités plus larges. J’espère que vous pardonnerez, par la même occasion, mes lacunes linguistiques et autres – ni musicologue ni sinologue, je me propose d’aborder des questions d’esthétique à la lumière de mes réflexions et expériences concernant l’interculturalité et la dramaturgie musicale, ainsi que de mes connaissances de l’Asie de l’Est et de l’œuvre de Kaija Saariaho, en tant que proche collaborateur de celle-ci et désormais légataire de son œuvre. J’espère que mon approche peut enrichir la vôtre, y compris dans ses différences méthodologiques.

Je serai bref pour présenter Kaija Saariaho, dont je dirai bien des choses au fil de cet exposé. Il importe avant tout de savoir que le parcours de cette compositrice a été cosmopolite : née en Finlande en 1952, Kaija Saariaho s’est d’abord formée auprès du compositeur moderniste Paavo Heininen à la fin des années 1970, avant de s’immerger dans le contexte post-sériel allemand, puis de s’établir à Paris, où son style personnel s’est affirmé au contact des compositeurs spectraux, et des recherches en psychoacoustique et en informatique musicale qu’ils ont portées et auxquelles elle a participé activement dans les années 1980. Le langage musical de Saariaho s’est enrichi de procédures venues de ces différentes écoles, sans que l’on puisse la réduire à aucune d’entre elles. Elle n’acceptait pas non plus que l’on attribue à sa musique une nationalité, se considérant simplement comme une continuatrice de la tradition musicale occidentale.

De la même manière, le corpus des références culturelles mobilisées par Saariaho dans ses œuvres – en particulier sous sa forme la plus repérable qu’est la mise en musique de textes – est particulièrement riche. Outre un riche échantillonnage de la poésie mondiale, dans le domaine spirituel s’y trouvent convoqués, dans le désordre, la mystique des troubadours et des romans de chevalerie du Moyen-Âge, le soufisme de Rûmî, une prière juive contemporaine, des textes védiques, le bouddhisme dont est infusé le théâtre nô japonais, une complainte mortuaire pygmée, un mythe aborigène, des mythes et chansons des indiens tewa et hopi, et des mystiques modernes sans religion comme Ralph Waldo Emerson et Simone Weil1. Ce contexte me semble essentiel à rappeler avant d’étudier la relation de Saariaho à un contenu culturel (et surtout spirituel) spécifique : elle s’inscrit dans un réseau de circulations interculturelles aux dimensions du monde. À l’image de sa mobilisation de concepts scientifiques – et la nature scientifique de sa propre recherche –, son utilisation de matériaux appartenant à des cultures spécifiques peut se lire comme la constitution d’une boîte à outils qui permet l’investigation du monde par la musique. Je reviendrai sur la signification philosophique de cette contextualisation.

En ce qui concerne l’Asie, le premier contact de Saariaho, en cela représentatif de la réception européenne du 20e siècle, n’a pas été tant musical que littéraire et plastique. La découverte des arts chinois, en particulier, a été comme on sait saccadée sur notre continent, dictée qu’elle a été par les aléas des circulations des œuvres achetées ou pillées, et des traductions tenant à des initiatives individuelles, sporadiques et arbitraires. On peut donc s’imaginer à quel point pouvait être parcellaire l’image que pouvait se faire de la culture chinoise classique, dans sa richesse et ses soubassements esthétiques, la jeune Saariaho au moment de ses études en Finlande dans les années 1970. Mais il faut compter avec des exceptions notables : ainsi, le poète Pertti Nieminen (1929-2015), sinisant autodidacte, a publié entre 1960 et 1970 les quatre volumes d’une anthologie en langue finnoise de la poésie chinoise des origines à l’époque de Mao, anthologie qui était alors une des plus complètes au monde.2

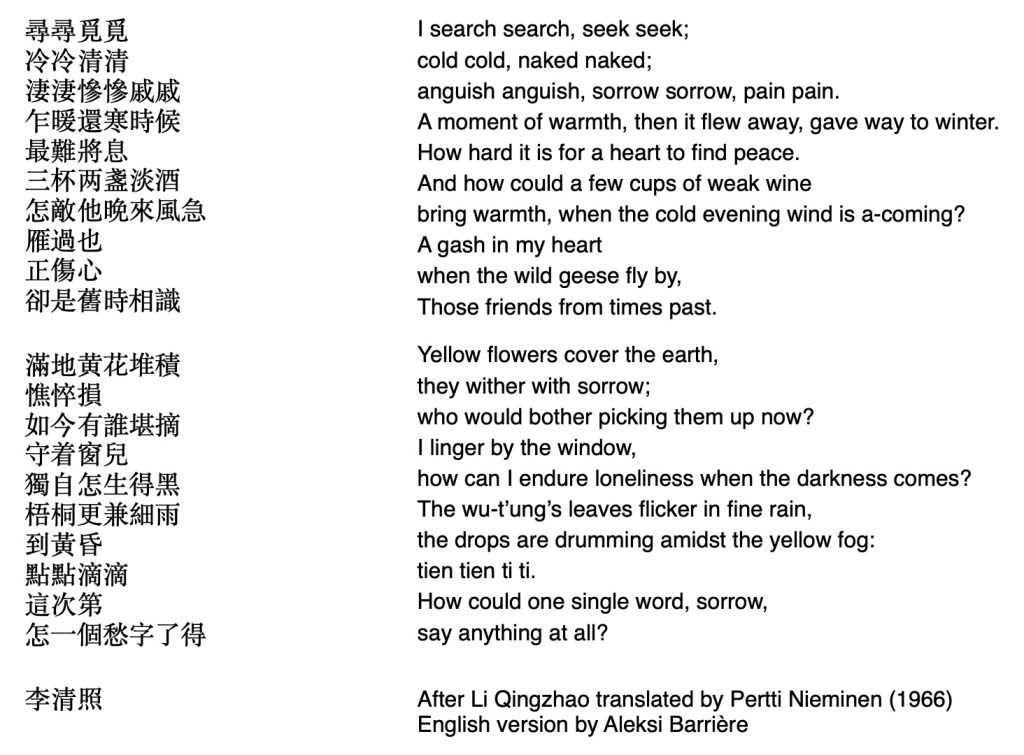

C’est dans cette anthologie que Saariaho a trouvé le texte d’une de ses premières œuvres (son troisième opus dans le catalogue que j’ai établi3). Il s’agit de la mise en musique, composée pour soprano et violoncelle, de la version finnoise d’un poème célèbre de la grande poétesse Song, LI Qingzhao 李清照 (1084-1155). Je passerai rapidement sur cette œuvre, à laquelle Saariaho a donné le titre Jing, en référence au mot « miroir » en mandarin, jìng 鏡. D’abord parce que WANG Mengqi, qui a consacré au sujet un article important, prendra tout à l’heure la parole à ce sujet. Ensuite parce que Jing me semble peu représentatif des intérêts interculturels qui deviendront plus marqués dans sa production ultérieure. Dans le contexte des premières œuvres de Saariaho, il me semble en effet que la compositrice a été d’abord séduite par les qualités musicales et psychologiques du texte dont rend compte la traduction de Nieminen, avec sa fameuse répétition inaugurale (xún xún mì mì 寻寻觅觅, etc.) et ses jeux onomatopéiques, et sa particularité d’incarner un point de vue féminin – son approche musicale ne trahit pas un désir d’exhiber l’origine chinoise du texte. Il me semble néanmoins important de relever que s’exprime déjà le désir de rechercher des matériaux textuels stimulants dans des lieux nouveaux, que ce soit la poésie moderniste européenne ou la lyrique chinoise ; et d’autre part, que le contact avec la culture chinoise se fait par la poésie, mais aussi par les arts graphiques, qu’elle a étudiés, ce dont témoigne la couverture calligraphique réalisée par Saariaho pour son œuvre.

(Partition publiée par MusicFinland.)

Que serait cette approche où l’origine asiatique du matériau serait plus marquée, et qui engagerait un dialogue plus profond avec la culture ainsi impliquée dans le processus artistique ? Permettez que j’emprunte un détour avant d’aborder ce point.

II. Le bruit dans l’esthétique musicale de Kaija Saariaho

II-a. Brève histoire du bruit en musique

Je voudrais ici faire appel à une distinction très importante dans la pensée musicale européenne, celle entre son et bruit (sound et noise en anglais), qui dans le contexte interlinguistique de notre échange mérite d’être explicitée. À l’âge classique, la musique classique européenne s’est en effet progressivement donnée pour unité de base le son dans un sens restreint, défini par les paramètres de hauteur, d’intensité et de durée, excluant les autres expériences sonores dans le domaine du bruit. La notation musicale s’est concentrée en priorité sur ces trois paramètres, le système tonal s’est cristallisé autour du paramètre-roi de la hauteur et le respect strict de la série harmonique dans laquelle les hauteurs s’inscrivent, et la lutherie s’est évertuée à améliorer les instruments pour éliminer les composantes indésirables du son. Qu’est-ce qui préside à une telle évolution : les goûts culturels, la notation, la technique, l’interaction dynamique de ces trois facteurs…? Sans prétendre répondre à cette question, on peut constater que la musique chinoise et d’Asie de l’Est en général, qui connaît la notion de consonance, ne s’est pas pour autant développée autour de cette obsession de la pureté du son. Ensemble, les termes partiellement synonymes shēng 声 et yīn 音 couvrent fluidement tout le spectre du sonore, y compris des champs qui dans les langues européennes sont généralement distincts, dont la parole humaine, les bruits de la nature, et la musique.

Quel est donc ce bruit dont nous parlons en français ? Il est, au sens le plus large, l’Autre du son. Inharmonique, il n’est pas à sa place, et sa présence est la manifestation d’un désordre. Qu’il soit grincement ou vacarme, il dérange et l’on cherche à l’ignorer ou à le supprimer. Il porte souvent la connotation de ce qui est bassement matériel ou populaire – la foule, la criée, les travaux manuels –, mais aussi de l’Étranger : la langue qu’on ne comprend pas est un bruit, les paysages sonores dans lesquels on ne sait pas s’orienter sont bruyants, et les anthropologues ont pu étudier, par exemple chez les voyageurs occidentaux en Chine, l’hypersensibilité aux bruits de l’espace urbain et aux bruits qui accompagnent les repas4, pour ne pas parler bien sûr de leur rencontre étonnée avec la musique locale. Derrière ce mot de bruit, il y a tout un imaginaire hygiéniste.

La conquête musicale du bruit était inévitable au 20e siècle, non seulement au titre des champs sonores laissés inexplorés, mais aussi par protestation contre l’attitude socio-culturelle que je viens de résumer. Luigi Russolo et Edgard Varèse (et plus tard les artistes regroupés sous l’étiquette de noise music5) convoquent le bruit urbain et mécanique dans son contraste avec le classicisme refermé sur lui-même de la tradition – mais au-delà de ce champ sémantique, ils montrent de l’intérêt pour les qualités musicales intrinsèques de nouvelles sonorités et de nouveaux instruments, à commencer par les percussions. Après que le sérialisme a décrété l’égalité des notes sur l’échelle chromatique, John Cage et Helmut Lachenmann ont promulgué l’absence de hiérarchie de valeur entre les sons et les bruits. La musique concrète et, plus largement, la musique électronique donnent à composer non seulement tous les objets sonores enregistrables, mais aussi tous ceux qui peuvent se fabriquer. La musique occidentale n’avait été que notes, c’est-à-dire voyelles. En y ajoutant le bruit des consonnes, on lui rendait enfin son champ dans sa totalité.

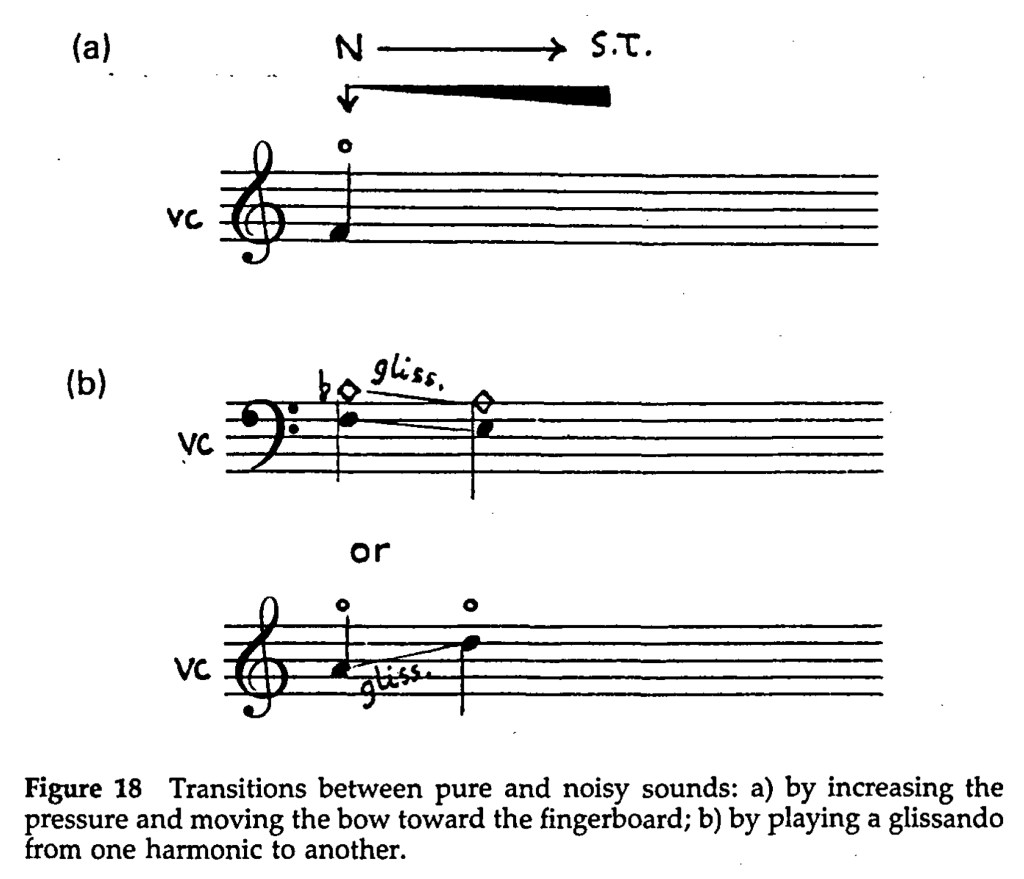

C’est à ce moment de l’histoire ici esquissée qu’arrive la génération de Kaija Saariaho. Une fois entièrement ouvert le champ des possibles sonores, s’est posée la question de reconstruire des hiérarchies permettant de tracer des chemins perceptibles de l’auditeur. Car l’absence de relations fonctionnelles entre les sons court le risque de produire une musique sans relations dynamiques : perceptuellement, littéralement du bruit. Telle est l’impasse que voyait Saariaho dans beaucoup de tentatives contemporaines d’implémenter des processus stochastiques dans la musique, à la façon des nuages de sons de Iannis Xenakis. La solution de Saariaho, née des concepts manipulés dans le milieu de la musique spectrale, vient d’une importance accrue d’une approche plus systématique du timbre musical, qui sans faire de distinction de valeurentre le son classiquement paramétré et le bruit, permet d’étudier leurs relations de manière dynamique. Le système qu’élabore Saariaho dans une série d’articles des années 1980 consiste dans la formalisation d’un axe son-bruit, par lequel elle se propose de remplacer fonctionnellement les tensions permises par le couple consonance/dissonance de la musique tonale. Précisément, elle considère que cette nouvelle dichotomie en est l’extrapolation naturelle, puisque la dissonance du monde tonal n’est rien d’autre que l’apparition dans une série harmonique donnée de sons qui n’y sont pas à leur place, c’est-à-dire un mouvement vers le bruit.6

On trouve une autre forme historique de cet axe dans la pratique du rubato, qui peut se définir comme la distorsion du son vers le bruit à fins expressives, et qui jouera aussi un grand rôle dans le langage musical de Saariaho. La dimension expressive du bruit fait également partie intégrante de sa réhabilitation au 20e siècle, notamment dans les musiques non-savantes ; Saariaho faisait grand cas, par exemple, de l’utilisation de tels effets par Jimi Hendrix.

II-b. De quoi le bruit est-il le son ?

Cette petite histoire du bruit en musique pourrait se clore là pour aujourd’hui, mais je pense qu’il est important de ne pas perdre de vue la dimension sémantique du bruit, dont j’ai déjà esquissé les éléments les plus rudimentaires : le bruit comme élément exogène, impur, brut, et de façon connexe le bruit comme signifiant voire élément naturaliste – irruption du réel dans l’organisation stylisée des sons qu’est la musique.

Ce champ de connotations ne doit pas être perdu de vue, mais il faut le mettre en regard d’un sens élargi du bruit qui s’est développé en parallèle au 20e siècle : le bruit comme parasite. Quand il est formalisé dans le cadre de la pensée cybernétique de Shannon et Wiener, qui est d’abord une théorie de l’information, le bruit est une interférence qui brouille la communication d’un signal : des problèmes posés par la transmission radio d’un signal sonore, noyé dans le bruit d’autres signaux involontairement captés, naît une analogie qui convient à tout transfert d’information d’une personne ou d’un support à un autre. Le but que se donne cette théorie du bruit, qui est encore aujourd’hui celui de toute communication, ou de toute analyse statistique, mais aussi bien de tout enregistrement sonore, est de réduire le bruit, de l’isoler, pour pouvoir se concentrer sur l’information pertinente. Bien sûr cette définition du bruit, qui est également hiérarchique, invite aussi au retournement, et l’on trouvera ici aussi John Cage là où l’on pouvait l’attendre, utilisant dans les années 1950 des postes de radio comme instruments musicaux capables de capter ces bruits-là comme ils se présentent, intéressants puisqu’ils sont un rebut qui au titre de rebut est la musique cachée de notre civilisation7.

Mais en s’émancipant de son contexte radiophonique le bruit-parasite a pris des sens métaphoriques qui en élargissent encore le sens. Cet excédent d’information inorganisée a intéressé les théoriciens des systèmes chaotiques qui ont remis en cause la dichotomie stricte entre ordre et chaos, en suggérant qu’un système dynamique s’organise par le chaos, dont le bruit est ici un synonyme. C’est le sens du propos développé par Ilya Prigogine et Isabelle Stengers dans leur ouvrage traduit en anglais sous le titre éloquent Order out of Chaos8 : l’état de turbulence n’est pas une simple absence d’organisation, mais un état producteur de bifurcations qui permettent l’émergence d’ordres nouveaux. Cette image s’est avérée être une métaphore transdisciplinaire majeure dans les années 1970-80, non seulement dans la compréhension des systèmes dynamiques complexes et en particulier du vivant, mais aussi dans un climat politique désireux de penser les conditions du changement – et à ce double titre, elle a bien sûr donné lieu à nombre de transpositions dans le domaine musical, où le bruit-parasite et le bruit-chaos se confondent naturellement.

Pour clore ce tour d’horizon généalogique, l’intérêt pour le bruit-parasite devient particulièrement pertinent quand il croise la définition musicale du bruit comme son inharmonique. En effet, c’est là qu’il touche à ce tabou par lequel nous avons commencé, l’obsession occidentale pour la pureté du son. Toute la pratique vocale et instrumentale classique est orientée vers l’élimination des bruits parasites liés à la production physique du son – du point de vue musical, c’est donc l’interdit le plus fondamental. Son franchissement philosophique (et non simplement esthétique) est venu de l’école spectrale qui, dans son acception stricte, n’entend prendre que la nature physique du son lui-même pour principe de son organisation musicale. Et, dans une telle perspective, le bruit n’est pas une pollution qui parasite un son envisagé dans son idéalité : il en fait organiquement partie. Dans son œuvre Partiels (1975), Gérard Grisey a montré qu’un spectre harmonique donné « fuite » constamment vers le bruit. Le regard scientifique sur le son qui est au cœur du spectralisme établit que le bruit est partout dans le son, des partiels inharmoniques excités par une note aux artefacts du jeu instrumental, menaçant de l’intérieur l’idéal esthétique occidental du son « pur ». Mieux, le bruit est en quelque sorte la part vivante du son : une onde sinusoïdale d’une fréquence donnée, donc la note telle qu’écrite sous sa forme pure, est un son mort ; c’est son timbre formé par sa production physique, les matériaux excités, l’attaque, la résonance, tout ce qui dans le spectre constitue du bruit, qui le rend intéressant et unique.

Je crois qu’il est important de percevoir que lorsque Kaija Saariaho, dans les années 1980, s’intéresse au bruit, elle se trouve à la confluence de toutes ces philosophies du bruit. Ce que je voudrais faire sentir, c’est toute la richesse qui pouvait être contenue pour elle, de ce fait, dans ce mot de bruit et dans le bruit lui-même. Le bruit se trouve chez elle investi, dans un but expressif mais aussi dans des dimensions que je qualifierais de mystiques, d’interprétations émanant à la fois du regard spectral sur le son et du regard mathématique sur le bruit-chaos, comme en témoignent – pour prendre les exemples les plus explicites – le diptyque Du cristal… à la fumée (1990), qui reprend le titre de l’ouvrage du biologiste Henri Atlan Entre le cristal et la fumée, qui traite du vivant comme auto-organisation du bruit (1979), ou Circle Map pour orchestre et électronique, qui entremêle la poésie mystique de Rûmî au vocabulaire mathématique de l’étude des systèmes dynamiques complexes. De manière signifiante, ce bruit vivant est souvent hanté par des présences vocales, des résidus de voix humaines réduites à l’état de spectres.9

L’analogie que je préfère à ce sujet est celle du « fond diffus cosmologique », ce rayonnement électromagnétique qui remplit de manière homogène l’univers, et qui a été capté presque par accident – sous forme de bruit – dans les années 1960. Le bruit en question est le résidu du rayonnement du Big Bang, lentement dilué et refroidi par l’expansion de l’univers. Mais le terme de « résidu » tend à nous faire oublier que ce fond constitue en réalité plus de 99,99 % des photons du cosmos. La même chose peut être dite de la matière organisée, qui est une configuration en réalité très minoritaire à l’échelle cosmique, pour ne pas même parler de cette rare organisation particulièrement fragile de la matière que nous appelons le vivant. Toutes ces formes d’organisations ayant émergé du bruit, étant des productions du bruit.

La musique de Kaija Saariaho est construite sur cette perception de l’organisation et de l’organisme comme des états exceptionnels et fragiles, qui sont dans un rapport dynamique au bruit qui, loin d’être un simple élément parasitaire ou une toile de fond à ignorer, constitue la plus grande partie de l’univers. Le bruit n’est pas accident, il est la substance elle-même dont nous sommes les accidents. C’est à ce titre qu’il est amené à jouer dans sa musique un rôle particulièrement fondamental autant que polysémique.

III. L’inspiration est-asiatique de Kaija Saariaho

III-a. Techniques étendues

Je voudrais désormais en venir au point qui nous intéresse au premier chef aujourd’hui, à savoir comment cette conception du bruit est le cœur de la relation de Kaija Saariaho avec l’Asie de l’Est.

Il y a, d’abord, son tout premier contact avec la musique est-asiatique, la scène originelle que fut la découverte pendant ses études de la sonorité âpre de la flûte shakuhachi japonaise, équivalent du chǐbā 尺八 chinois10. Elle écrit à ce sujet : « La différence entre le concept occidental de beauté et son équivalent japonais m’a alors ouvert les oreilles ; ce dernier est expressif et sensible, mais repose sur une conception du son entièrement opposée à celle de la technique de flûte occidentale. Ces pensées furent le germe de tout un jardin secret, et l’utilisation du bruit en vint peu à peu à intégrer mon langage musical. »

On retrouve ici deux composantes du bruit évoquées plus tôt : le bruit-comme-Autre, qui connote un autre monde culturel, et le bruit-expressif. Je crois qu’on peut parler d’une rencontre interculturelle plus profonde que celle qui a donné lieu à l’œuvre de jeunesse Jing : ici l’objet rencontré n’était pas simplement « un Autre parmi les autres », un moyen de sortir de soi-même pour trouver d’autres moyens d’expression, mais l’ouverture à tout un autre monde avec lequel entrer en conversation. C’est spécifiquement l’étude du shakuhachi qui a inspiré à Saariaho le travail sur les techniques étendues de la flûte traversière européenne et l’organisation de son œuvre Laconisme de l’aile pour flûte solo (1982), où la tension entre les notes jouées et les sons parlés et bruités formaient les prémices de la théorisation de l’axe son-bruit.

On pourrait en dire autant, bien sûr, de toutes les techniques instrumentales et vocales étendues : ce sont les traditions extra-européennes, et en particulier est-asiatiques, qui inspirent chez Saariaho comme chez beaucoup d’autres l’exploration élargie des sonorités des instruments à cordes, et l’élargissement de l’instrumentarium percussif, dont une grande partie provient de l’Asie de l’Est.

Ici il convient cependant à mon sens de faire une distinction importante : certaines sonorités et certains instruments ont d’abord été intégrés justement pour leur saveur exotique et pour signifier l’Asie ; et pour certains compositeurs, qui avaient en soi des motivations ouvertes similaires à celles de Saariaho, comme Karlheinz Stockhausen ou Giacinto Scelsi, les possibilités microtonales ouvertes par les techniques de jeu inspirées de l’Asie, même pleinement intégrées dans un vocabulaire relevant du modernisme européen, sont restées chargées d’une référence culturelle aux traditions mystiques et un désir d’en imiter l’esprit. Chez Saariaho, la situation n’est pas aussi simple, ne serait-ce que parce qu’elle rejetait la rhétorique spirituelle qui étaient celles de Stockhausen ou de Scelsi et ses prétentions au « rituel », mais aussi parce que les références explicites à l’Asie dans son œuvre se comptent sur les doigts d’une main, tandis que les techniques étendues qui proviennent de son intérêt pour la musique est-asiatique baignent l’intégralité de son œuvre de compositrice.

III-b. Les œuvres « japonaises » de Saariaho

Je voudrais donc me pencher sur ces quelques œuvres où la référence est explicite.

La première d’entre elles, Six Japanese Gardens (1993-1995), est référentielle à de nombreux niveaux : par son titre et le titre de ses parties, qui renvoient à différents jardins situés dans des temples Zen de Kyoto ; par sa nature d’œuvre pour percussion solo, qui rend hommage dans son instrumentation au plus important legs organologique que l’Asie de l’Est ait fait à la musique mondiale ; et enfin par son électronique qui, fait unique dans l’œuvre de Saariaho, contient sous la forme d’échantillons de la musique qu’elle n’a pas créée elle-même, en l’occurrence des chants bouddhistes japonais. Cette sur-référentialité (relativement au reste de son catalogue) s’explique par le fait qu’il s’agit de la seule œuvre écrite lors d’un séjour prolongé en Asie, à l’occasion d’une résidence à Tokyo et donc au contact direct de la culture en question.

À ma connaissance, la recherche académique ne s’est pas jusqu’ici intéressée de plus près à ces citations de chants bouddhistes. Il s’agit de deux extraits de chant shômyô de moines de la secte Shingon11 : dans le premier mouvement, on entend se fondre dans le paysage sonore une vocalise issue d’une louange à Bouddha, ralentie, filtrée et mélangée à des sons de percussions et de criquets. Dans les mouvements 2 et 4 apparaît une citation plus conséquente, tirée de la récitation rythmique du soutra Rishukyô 理趣経. La première fois, le sample apparaît presque dans son état originel, la seconde fois lourdement transformé dans un registre grave qui lui donne une qualité anhumaine. Pour le dire simplement, l’humain disparaît dans le bruit dont il n’est qu’une fraction.

Le matériau cité est tellement transformé et monté, et constamment mélangé à d’autres événements sonores dans l’électronique et l’interprétation live, que l’on peut se demander s’il constitue à proprement parler une citation, dans la mesure où il est à peine reconnaissable et possède peu de valeur sémantique. Sur ce dernier point, on peut remarquer qu’il s’agit d’un soutra ésotérique, qui n’est pas dans son contexte original censé être compréhensible du public non-initié : on prête des vertus spirituelles voire surnaturelles au simple fait d’assister à la récitation du Rishukyô sans le comprendre. En ce sens, on peut dire que la manière dont Saariaho utilise ce chant est respectueuse de son caractère sacré – mais seuls les héritiers de la tradition Shingon sauraient se faire les juges de ce respect et de l’interprétation artistique que propose Saariaho.

Ici il me semble surtout important de souligner que le shômyô s’ajoute à la palette des techniques musicales est-asiatiques inspiratrices, car il s’agit typiquement d’un unisson choral qui ne cherche pas le son pur, mais qui produit une harmonie riche par la superposition de voix différentes chantant les mêmes notes. Le shômyô est en outre un modèle formel pour l’ensemble de la pièce, dans la mesure où l’électronique en transfère en direct deux qualités au jeu du percussionniste : l’harmonie enrichie par la microtonalité (deux harmonizers transposent la note jouée un quart de ton au-dessus et en-dessous12) et la réverbération qui produit un certain mélange des différentes composantes sonores.

J’insiste encore une fois sur la dénomination « est-asiatique », car même si le Shingon shômyo est une tradition spécifique et vivante, il s’inscrit dans la grande histoire des pratiques de récitation bouddhistes qui sont arrivées au Japon via la Chine et la Corée – le Rishukyô en porte la trace, étant une récitation non en japonais mais en « prononciation sinisante » (kan-on) de la traduction chinoise du soutra en question. De même, les percussions choisies par Saariaho (ou non-choisies, puisque pour certaines la compositrice spécifie le matériau mais non l’instrument) n’essaient pas d’imiter les pratiques rituelles japonaises. Elle évite certes certaines sonorités qui paraîtraient entièrement exogènes, comme celles des percussions à clavier, mais il serait plus juste de dire que l’œuvre se construit à l’interface entre les traditions musicales – tout en admettant le postulat de Saariaho cité plus haut, à savoir qu’elle ne prétend pas écrire autre chose que de la « musique occidentale ».

La même chose peut être dite au sujet de l’autre œuvre « japonaise » majeure de Saariaho, l’opéra Only the Sound Remains (2015). Celui-ci est l’adaptation de deux pièces de théâtre nô, « arrangées » un siècle plus tôt en anglais par le poète Ezra Pound à partir des traductions réalisées au Japon par le savant Ernest Fenollosa. Je passerai rapidement sur cette œuvre, qui constitue une démarche interculturelle à part entière que j’ai évoquée ailleurs, y compris dans le cadre de la mise en scène que j’en ai réalisée au Japon13 : on y retrouve plus encore que dans Six Japanese Gardens le désir de réinterpréter le matériau d’origine en évitant la citation directe. Aucun élément vocal ou instrumental de nô n’est directement utilisé, et pourtant les souvenirs du nô sont omniprésents, traduits et transformés comme le texte lui-même. L’instrumentation est encore plus ouvertement mixte : une flûtiste jouant des quatre tessitures de flûte européenne, un kantele (cithare finlandaise qui peut être considérée cousine du koto japonais), un set de percussions (qui cette fois mélange percussions est-asiatiques et percussions à clavier), un quatuor à cordes, deux voix lyriques, et un quatuor vocal. Fonctionnellement ces éléments évoquent ceux du nôgaku 能楽, leur sonorité semble parfois s’en rapprocher, et pourtant nous sommes clairement dans un univers musical singulier, celui de Saariaho.14

La formule biblique pour désigner une telle approche serait : imiter l’esprit plutôt que la lettre. Il importe de se demander ce qu’est l’esprit en question. Après tout, cette adaptation ne nie pas un des aspects important des pièces de théâtre nô, qui est leur nature de fables bouddhistes, présentant une morale bouddhiste et mettant en scène des rites et chants de nature religieuse. Dans une œuvre de chambre dérivée de l’opéra, Saariaho souligne même cet aspect : Light Still and Moving (2016), qui reprend et développe les matériaux des parties de flûte(s) et de kantele, affiche en titres de ses deux premiers mouvements « Daibutsu » et « Engaku-ji », deux hauts lieux du bouddhisme japonais (des sectes Kegon et Zen respectivement).15

Je crois que ces titres nous fournissent le principal élément de réponse : comme dans Six Japanese Gardens, ils font signe vers des lieux patrimoniaux où le bouddhisme – dans ses différentes dénominations – a pris la forme d’une expérience esthétique. Les jardins japonais comme le nôgaku ou le shômyô sont des joyaux du patrimoine culturel de l’humanité dans leurs qualités esthétiques singulières. Ils ont en commun le bouddhisme, mais nous voyons bien que ce terme recouvre ici des options à la fois spirituelles et esthétiques fort éloignées les unes des autres. Je propose de considérer dans ce contexte le bouddhisme d’abord non comme phénomène religieux, mais comme vecteur de transmission et de création de pratiques culturelles.

Ce qui est à dire que, même si Saariaho s’est intéressée à différentes expressions artistiques est-asiatiques liées au bouddhisme, dont certaines ont des fonctions rituelles, l’élément central qui l’y intéresse n’est pas pour autant le contenu spirituel spécifiquement bouddhiste, et sa musique ne recherche pas à créer ou recréer des rituels.

III-c. Le cas Trois rivières

Pour explorer cette idée, je voudrais me pencher sur une œuvre dont nous parlerons tout à l’heure plus avant : Trois rivières, pour quatuor de percussions (ou percussion solo16) et électronique, qui est en quelque sorte la petite sœur de Six Japanese Gardens ; écrite quelques mois plus tard à l’automne 1993, elle reprend approximativement son instrumentation, certaines de ses idées formelles, et son inspiration est-asiatique. Sauf que nous ne sommes plus cette fois dans l’univers du bouddhisme japonais, mais dans la poésie de LI Bai 李白 (702-762). Cette œuvre, une des plus originales de Saariaho, est construite autour de l’idée que le ou les percussionniste(s) récite(nt) en jouant la traduction française par Louis Laloy d’un poème du maître de la poésie Tang, Yuèyè jiāng xíng 月夜江行 (« Nuit de lune sur le fleuve »).

En s’imaginant une œuvre musicale inspirée par ce poème, on pourrait s’attendre à un paysage sonore nocturne paisible et mélancolique. Trois rivières est pourtant tout le contraire, et nous offre quinze minutes de densité percussive ininterrompue. Le poème de LI Bai n’y est pas mis en musique, mais utilisé comme matériau.

L’œuvre est construite en trois mouvements enchaînés qui forment une arche symétrique, qu’encadre en quelque sorte le poème. Dans le premier mouvement, la première moitié du poème est dite, puis démantelée en mots individuels. Dans le mouvement central, qui est musicalement le plus dramatique, apparaissent des mots tirés de l’ensemble du poème, mais présentés dans un montage fragmentaire qui modifie voire masque leur signification, avant d’être entièrement pulvérisés en unités syllabiques asémantiques. Dans le troisième mouvement, enfin, le texte reprend forme petit à petit, et l’œuvre s’achève sur l’énonciation intelligible de la fin du poème.

On ne peut pas dire que ce traitement musical ne fasse aucun cas de la musicalité intrinsèque du poème original – par exemple ces mots redoublés : hàohào 浩浩… yōuyōu 悠悠… qui comme dans le poème de LI Qingzhao invitent aux jeux d’échos et de répétitions –, mais nous conviendrons je pense que la forme classique du poème ancien en cinq caractères (wǔ yán gǔshī 五言古詩) disparaît, et que c’est la forme musicale de Saariaho qui prend entièrement le pas, contrairement à ce qui se passait dans Jing. Pourtant, contrairement au soutra de Six Japanese Gardens, le texte apparaît dans son intégralité et même (au moins une fois) dans l’ordre.

Dans la comparaison avec Six Japanese Gardens, ce qui frappe c’est bien sûr l’absence de samples de quelque nature que ce soit (l’électronique consiste entièrement en traitements en temps réel) mais aussi, de manière connexe, l’absence de toute référentialité géographique ou religieuse. Ceci s’applique également au poème, dont le choix s’avère ici stratégique, quand on pense au nombre d’œuvres de LI Bai contenant des références à des lieux et des personnes spécifiques. Saariaho a choisi le poème le plus épuré, le plus nu. Quant aux référentiels sonores, ils sont pour ainsi dire inexistants : aucune source musicale n’est discernable ou avérée, pas même un effet exotisant ; le tamtam de Saariaho n’est pas celui de Gustav Mahler dans Le Chant de la terre… Même si le texte et le choix de percussions renvoie vers l’Asie, ces mêmes éléments qui sont au centre de la pièce – le texte comme matière sonore et les percussions à hauteurs indéterminées – sont aussi précisément deux ingrédients emblématiques de l’introduction par Saariaho du bruit dans sa musique.

Je voudrais formuler ici une double hypothèse : d’une part, les références culturelles explicites d’autres œuvres sur-déterminent leur lecture sémantique, et l’absence de ces éléments dans Trois rivières nous permet d’atteindre par soustraction au cœur de l’inspiration est-asiatique de Kaija Saariaho ; d’autre part, cette inspiration se laisse décrire au mieux par la référence (absente) à la tradition taoïste.

IV. Le bruit du ciel

Je parle de « référence absente » parce que si le lien est rétrospectivement évident du fait du propre taoïsme de LI Bai, je sais par mes conversations avec elle que Kaija Saariaho n’avait pas connaissance du bagage intellectuel du poète, et était elle-même peu versée dans les grands textes du taoïsme. C’est donc un rapprochement dont je prends la responsabilité. Je dois par ailleurs préciser que je ne parle pas ici de la religion taoïste en général, avec son panthéon et ses pratiques rituelles, médicinales, divinatoires et alchimiques, mais de manière plus restreinte de la pensée philosophique à l’œuvre dans le Laozi 老子 et surtout le Zhuangzi 庄子. Pour être tout à fait exact, je parlerai spécifiquement de la pensée du Zhuangzi et de ses lecteurs17.

Pour autant, l’influence de ces écrits sur la culture est-asiatique dans les siècles qui ont suivi n’est pas hors de propos, considérant leur très large diffusion et infusion, et cette influence sous-tend mon interprétation. En effet, c’est le dialogue fructueux entre le bouddhisme ésotérique venu d’Inde et le taoïsme endogène à la Chine qui permet le développement du bouddhisme chán 禅, lequel ne cesse pas d’influencer en retour la pensée et les pratiques taoïstes. Quant au Japon, le développement des écoles Shingon et Zen résulte de transmissions directes de ces différents courants de pensée dans l’archipel nippon, aux 8e et 13e siècles respectivement. Sans nier aucun particularisme, il me semble important de prendre acte de ces continuités et transmissions culturelles.

Le poème « Nuit de lune sur le fleuve » n’illustre pas ce que l’on considère le plus communément comme la manifestation du taoïsme de LI Bai : sa désinvolture de sage-fou errant et son goût de l’ivresse. La mise en musique de Saariaho souligne en revanche certains traits peut-être encore plus fondamentaux : la sensorialité presque écrasante du poème, construite par la subjectivité exagérée d’un paysage qui se déploie selon le regard (et bientôt l’ouïe et l’odorat) du sujet lyrique, l’élément fluvial qui le tient ensemble et en même temps le fait avancer, et bien sûr ces images qui fournissent en quelque sorte leur poétique à la musique : le fleuve navigué qui se fait le miroir du « fleuve céleste » de la Voie lactée, et le double reflet trouble des nuages et des branchages dans l’eau.

Si je rattache ces tropes au Zhuangzi, c’est que sa sensorialité constitue une de ses originalités dans son contexte culturel d’origine, et en particulier au sein des Trois Enseignements chinois (sānjiào 三教) – les sens n’y sont pas seulement voués à la discipline prônée par le confucianisme, ou discrédités à la manière bouddhiste comme voiles illusoires recouvrant le néant, si je peux aussi sommairement résumer ces doctrines. Même quand il prône le scepticisme vis-à-vis des sens, comme vis-à-vis des doctrines d’ailleurs, le Zhuāngzǐ n’aspire pas au détachement d’avec le monde en dénonçant la vacuité des phénomènes (śūnyatā, ou en chinois kōng 空) : il est, ontologiquement, un réalisme qui accepte le monde, tout en prévenant de la difficulté de le connaître, et nous invite à connaître notre identité de nature avec lui. C’est ici qu’entre en jeu l’usage que fait le Zhuangzi de la notion traditionnelle de ciel (tiān 天, souvent traduit par « nature » dans son sens philosophique), qui dans le texte prend fréquemment le pas sur le concept de dào 道 en qualité de principe directeur. Le tiān forme un couple avec l’homme (rén 人) – ce que le sinologue Romain Graziani nomme un « coup de force conceptuel »18, dont la profondeur apparaît de manière transparente dans la tension qui relie les deux idéogrammes :

天 人

À savoir, l’homme contenu dans le ciel, ou l’homme obtenu par soustraction du ciel, signalant un rapport d’appartenance et de continuité donné à découvrir. Et contre cette (re)découverte travaille « la destruction de la nature et la dénaturation de l’homme provoquées par la technique et la pensée séparée », comme le glose le traducteur Jean Levi19, mettant en lumière des préoccupations qui ne sont pas étrangères à l’écologie formelle de Saariaho, qui ne saurait être réduite à son formalisme. La recherche, dans le Zhuangzi, des processus qui permettent à l’homme de rejoindre les mouvements du ciel, d’« entrer dans la Grande activité »20, correspond je crois assez bien au rapport qu’entretient Kaija Saariaho avec le sonore, et rejoint aussi le rôle attribué dans le Zhuangzi à la musique, qui comme pratique humaine n’est que la part audible de la grande musique inaudible du ciel. On y trouve l’écho à la maxime du Laozi, dà yīn xī shēng 大音希声, que l’on pourrait traduire : « La Musique est grande, mais le son est réduit. » Vous voyez certainement où je veux en venir : je me permets de proposer que le mot bruit, dans la signification polysémique qu’il prend notamment dans la musique de Kaija Saariaho, est sinon une traduction possible, du moins un miroir conceptuel du mot tiān 天 tel qu’il est employé dans le Zhuangzi.

Les possibilités ouvertes par ce rapprochement sont nombreuses, et me semblent propices à l’exploration aussi bien de la musique de Kaija Saariaho et de ses affinités avec les cultures est-asiatiques que des propositions du Zhuangzi. En attendant l’occasion d’approfondir ces sujets, posons quelques jalons de ce que ce rapprochement peut nous faire entrevoir d’une esthétique – dans le sens où le sinologue Pierre Ryckmans propose de lire le traité de peinture de Shí Tāo 石涛 (1641-1719) comme l’esthétique appliquée qui manque au Zhuangzi (par développement des mêmes prémices, et non simplement par simple mise en praxis d’une théorie).21

Là où il me semble utile de parler d’une sensibilité partagée, c’est notamment par l’usage de certaines images récurrentes. Celle du miroir est la première qui s’impose : dans le Zhuangzi, image idéale de l’esprit qui accueille les êtres sans se briser, parfaite transparence à la lumière22, mais aussi figure des symétries d’une pensée construite en oppositions ; chez Saariaho, leitmotiv qui l’accompagne tout au long de son œuvre, comme on l’a vu à la fois nommément et comme principe de construction musicale23.

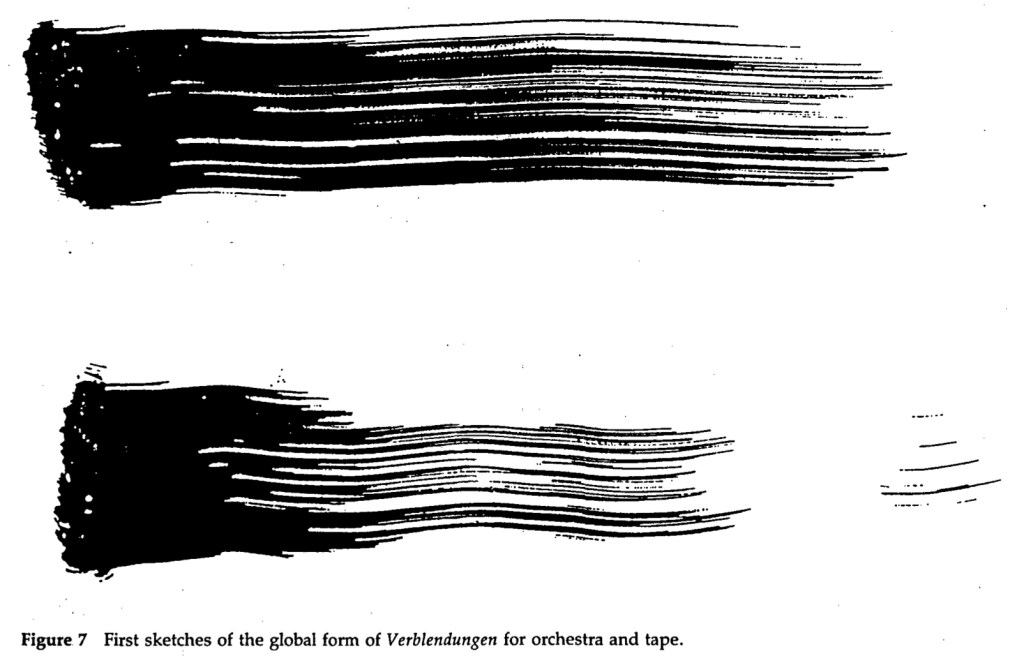

Une autre image, qui se rapproche de notre réflexion sur le bruit, est le pǔ 朴, vertu de ce qui est brut, donnée en modèle.24 « Le sens originel du mot », nous dit encore Pierre Ryckmans, « est celui d’un bloc de bois brut, non taillé ; simplicité absolue, c’est-à-dire pure virtualité, contenant tous les possibles, sans s’être encore mutilée pour devenir l’expression limitée et spécialisée de l’un d’eux. »25 Cette qualité s’applique à un usage musical du bruit que nous avons déjà relevé chez Saariaho : l’apparition d’un son par soustraction de composantes présentes dans un bruit, comme une forme se révélant dans la brume. Cette figure est déclinée à travers son œuvre par le travail sur la densité, les effets de recouvrement et de filtrage de couches sonores superposées – d’abord formalisés grâce à l’analyse spectrale puis appliqués plus largement dans son travail d’orchestration acoustique – qui permettent un art sonore de l’érosion26. Anecdotiquement, on peut relever que Saariaho elle-même a usé d’une métaphore picturale pertinente aux arts asiatiques : le trait de pinceau qui révèle peu à peu le papier, modèle formel de son œuvre pour orchestre Verblendungen (1984), qu’elle reprendra souvent par la suite pour illustrer son esthétique.

Par esthétique, j’entends donc, vous le voyez, non seulement une façon de sentir, mais aussi une façon de faire sentir, qui ne se laisse pas résumer en quelques généralités. Elle s’incarne dans toute l’immensité d’un rapport au cosmos, d’une séparation douloureuse d’avec l’Un que l’on peut retrouver sous mille formes dans l’œuvre musical de Kaija Saariaho, qu’elle la convoque sous la forme de « l’organisation du vivant » à partir du bruit d’Henri Atlan, de la musique cosmique de Rûmî 27 ou du « feu véritable » subtil de la Sur-âme de Ralph Waldo Emerson. Mais c’est aussi bien le goût de construire des dualités et, dans le même mouvement, de les remettre en question en recherchant les ambivalences et les frontières ambiguës – le dàn 淡, qui est un goût autant qu’un principe esthétique et culinaire.28

Quelques mots de conclusion.

Ma proposition, vous l’aurez donc compris, aura été d’essayer de nommer quelques uns des traits d’une certaine sensibilité, dont la première formulation cohérente aura sans doute été le Zhuāngzǐ, et qui se sont diffusés largement dans les arts chinois et d’Asie de l’Est, historiquement mis en circulation et esthétisés au sein de différentes écoles bouddhistes.

Le second volet de mon postulat est que Kaija Saariaho n’a pas à proprement parler cherché une inspiration nouvelle dans les arts est-asiatiques : elle y a retrouvé une certaine sensibilité qui était la sienne, et elle y a trouvé, sous une forme artistique accomplie, des manières de donner voix à sa propre sensibilité, de mettre en œuvre(s) un art qui, quoique européen, a cherché à se libérer de certaines prémisses fondamentales de la pensée et de l’art occidental. Elle a trouvé, dans les arts de la Chine et du Japon, l’expression de cette sensibilité alternative, et les outils de sa traduction esthétique. En ce sens, sa rencontre avec les arts d’Asie aura joué un rôle majeur dans sa propre production artistique, et elle y aura trouvé une partie d’elle-même. Quand bien même, c’est maintenant le moment de le souligner, elle n’aura jamais elle-même été en Chine !

On peut à bon droit s’interroger sur la profondeur réelle d’un tel échange, à l’heure où se pose la question de la légitimité à trouver des « outils » dans d’autres cultures et des manières de le faire. Le rapport de Saariaho à l’Asie est profondément lié aux aléas de la réception érudite du 20e siècle29. Néanmoins, je crois qu’il a pris la forme de tout autre chose qu’un exotisme. Et tout en étant convaincu, dans ma propre pratique, des vertus d’une rencontre personnelle plus incarnée dans l’échange et la création interculturels, je dois dire que ces circulations difficiles, quelque part improbables qui ont, dans la Chine antique comme dans le 20e siècle globalisé, présidé à la rencontre de pensées et de sensibilités qui se cherchaient parfois sans le savoir, est une des grandes merveilles de notre humanité.

Ce qui importe, pour transposer l’image du Zhuāngzǐ, c’est de ne pas chercher dans l’Autre le miroir où l’on croit se reconnaître, mais d’être soi-même ce miroir qui se définit par les altérités qu’il réfléchit. On entend peut-être alors un peu mieux le grondement de ce grand bruit – « cette poussière qui me compose et qui vous parle ».

Aleksi Barrière, octobre 2025

1 Allusion est ici faite, dans l’ordre de citation, au complexe d’œuvres courant de La Dame à la licorne à L’Amour de loin (de 1993 à 2000), puis aux œuvres Circle Map (2011), Changing Light (2002), Château de l’âme (1995), Only the Sound Remains (2015), Oltra Mar (1999), Aile du songe (2001), True Fire (2014), Reconnaissance (2020), True Fire encore, et La Passion de Simone (2006).

2 Dans ses préfaces, Pertti Nieminen fait état des difficultés matérielles à se procurer les éditions des textes originaux du fait de la situation politique chinoise. Ces difficultés concernent non seulement la circulation d’ouvrages chinois (qu’il peut se procurer en partie auprès de relais à Hong Kong et au Japon) mais à l’absence de travail éditorial de langue chinoise sur la littérature classique dans le contexte de la Révolution culturelle. L’anthologie de la poésie de LI Bai par Nieminen (Taivaanrantaan pitkä matka: Li Pon runoutta, éd. Otava, 1992) sera au moment de sa publication la plus complète dans le monde, Chine comprise.

3 Ce premier catalogue exhaustif des œuvres publiées et inédites de Saariaho, qui attribue à Jing le numéro KS 3, est à retrouver en ligne sur le site de la compositrice : https://saariaho.org/works.

4 Voir par exemple Clément Fabre, « Bruits de Chine », Socio-anthropologie, 41 | 2020.

5 L’importance de cette mouvance en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est est à noter.

6 Cf. Kaija Saariaho, « Timbre and Harmony: Interpolations of Timbral Structures », Contemporary Music Review 2 / 1, 1987, p. 93-133. Pour un bilan contextualisé de la recherche scientifique et artistique de Saariaho dans les années 1980 autour des concepts-clefs de modèle de résonance et d’interpolation, essentiels à notre propos, voir : Jean-Baptiste Barrière, « Kaija Saariaho and Musical Research at IRCAM » (Music & Literature, 5, sous la direction de Taylor Davis-Van Atta et Daniel Medin, 2014, p. 95-104).

7 Sur l’esthétique de Cage et notamment ses liens avec le bouddhisme zen, je renvoie à mon bref développement sur le sujet dans : Aleksi Barrière, « Notes on Multilingual Dramaturgy », 2021.

8 Dans sa version française originale : La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science, Paris, Gallimard, 1979.

9 On peut citer ici à l’excitation de modèles de résonance par des voix parlées dans l’électronique d’œuvres telles que Lonh (1996), Tag des Jahrs (2001) ou Écho ! (2007), ou bien sûr à l’émulation de ces effets dans la musique pour flûte de Saariaho impliquant du texte parlé dans le résonateur de l’instrument.

10 Raconté notamment dans son exposé, cité ci-après, « Taiteen merkityksestä » (2007) ; voir ma traduction française sous le titre « À propos de la signification de l’art », dans : Kaija Saariaho, Écrits sur la musique, éditions MF, 2013, p. 228-234.

11 J’ai reçu de l’aide dans l’identification de ces chants de la part de deux spécialistes, la chanteuse UEDA Junko et le moine et musicien SAITÔ Setsujô ; qu’ils en soient ici remerciés. L’origine exacte des samples, obtenus par Saariaho lors de sa résidence au Kunitachi College en 1993, n’a en revanche pas été établie.

12 Ce procédé, qui est essentiel par exemple au son de l’œuvre Petals pour violoncelle et électronique (1988), une des explorations les plus emblématiques par Saariaho des techniques étendues vers le bruit, a finalement été abandonné dans les mises à jour ultérieures de l’électronique de Six Japanese Gardens – non parce que l’effet en question n’était plus pertinent, mais parce qu’il s’est avéré suffisamment présent de par la nature même des percussions jouées live. (Ces précisions m’ont été données par Jean-Baptiste Barrière, co-créateur de l’électronique de Six Japanese Gardens et de la plupart des parties électroniques des œuvres de Kaija Saariaho.)

13 Le plus récemment dans : Aleksi Barrière, « Dialogues with Noh theatre – Experiences of a stage director », Finnish Music Quarterly, février 2024. Lien (10/2025).

14 Selon la formule lucide du critique Pierre Rigaudière : « … la compositrice avait développé une musique qui, bien qu’intégrant à un niveau profond certaines caractéristiques est-asiatiques, ne verse jamais dans un exotisme d’apparat. (…) Si l’Orient rencontre ici l’Occident, c’est plutôt sous l’égide de Victor Segalen, dans la dégustation d’une coprésence » (« Festival Musica : des figures et des lieux », Diapason, 20 septembre 2022).

15 Un dernier exemple que je ne développerai ici concerne une œuvre instrumentale, Oi kuu (1990) pour clarinette basse et violoncelle, dont le titre reprend la traduction par le poète Tuomas Anhava d’un tanka du moine de l’école Kegon, Myōe 明恵 (1173-1232), qui consiste en une atypique répétition : « Oh brillante brillante (…) brillante lune ». (Voir Tuomas Anhava, Oikukas tuuli, éd. Otava, 1970.) La signification artistique de ce poème, et son lien avec la religion de son auteur, a été abondamment commentée, dont de manière célèbre par l’écrivain KAWABATA Yasunari, dans son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1968. Sur la manière dont Saariaho accède aux contenus philosophiques et spirituels par le biais de leur expression esthétique, je renvoie à la suite du présent développement.

16 La version solo, réalisée en 2001 sous le titre Trois rivières : Delta, reprend exactement le même matériau, sauf que le percussionniste en pré-enregistre une partie, de manière à jouer « en quatuor » avec lui-même.

17 Étant bien entendu que le livre que nous appelons aujourd’hui le Zhuangzi est en lui-même une lecture (notamment une lecture-expansion, dans ses chapitres dits « extérieurs » et « divers », des chapitres dits « intérieurs », généralement considérés comme le noyau historique du texte). A.C. Graham va jusqu’à affirmer que maître Zhuang « n’a jamais su » qu’il était taoïste (Disputers of the Tao: philosophical argument in ancient China, Open Court Publishing, 1989).

18 Il développe : « Le Ciel et l’Homme, c’est peut-être là l’intuition centrale de Tchouang-tseu, la plus fondamentale, parce qu’elle exprime le fondement double de la vie humaine. Cette distinction est le point de départ et l’un des ressorts les plus dynamiques dans le mouvement de son œuvre, l’une des lignes de force les plus saillantes dans le développement de sa pensée. Par cette distinction, il cristallise l’ensemble des problèmes et des enjeux formulés au fil de ses chapitres (…) » dans : Romain Graziani, Fictions philosophiques du « Tchouang-tseu », Paris, Gallimard, 2006, p. 36.

19 Les Œuvres de Maître Tchouang, traduction de Jean Levi, éd. L’Encyclopédie des Nuisances, 2006/2010.

20 C’est ainsi que Jean-François Billeter traduit dào dans le passage qui précisément concerne les effets de la musique (chapitre 天運) dans : Jean-François Billeter, Leçons sur Tchouang-tseu, éd. Allia, 2002/2010, p. 126.

21 « Ce que nous connaissons de la pensée taoïste à travers les textes de Lao Zi et Zhuang Zi représente dans une large mesure l’application de cette pensée au problème de la Politique ; l’essai de Shi Tao, lui, pourrait être considéré comme une autre application de ces mêmes prémices philosophiques fondamentales, mais dans le domaine de l’Art. » dans : Pierre Ryckmans, « Les propos sur la peinture de Shi Tao – Traduction et commentaire », Arts asiatiques, tome 14, 1966, p. 83.

22 Chapitre 應帝王.

23 Kaija Saariaho était intéressée par les symétries (et bien sûr les déviations dans leur mise à exécution) pour des raisons analogues à celles qui l’attiraient dans l’axe son-bruit : pour construire des formes musicales intuitivement perceptibles par l’auditeur. De Jing à l’une de nos dernières collaborations, le madrigal Reconnaissance (2020) construit sur l’opposition de la Terre et de Mars comme « deux miroirs rouillés qui se font face », les occurrences sont trop nombreuses pour être énumérées, mais l’on peut citer la petite pièce manifeste Mirrors pour flûte et violoncelle (1997), entièrement construite sur des rapports de symétrie selon plusieurs paramètres.

24 On pourrait aussi citer la référence à Hùndùn 混沌, « chaos » ou « tohu-bohu » originel dont procèdent les multiplicités du monde, qui a ses équivalents dans de nombreuses mythologies du bruit primordial.

25 Pierre Ryckmans, op. cit., p. 82.

26 Ces effets de transition sont explorés dans Six Japanese Gardens et Trois Rivières ; en guise d’équivalent orchestral plus complexe, on peut citer l’exemple contemporain d’Aer, le dernier mouvement du ballet Maa (1991) qui s’ouvre sur des accords assimilables à des clusters dont émergent par soustraction des accords développés en contenus mélodiques. Dans les percussions, la dualité est représentée par le tamtam et la grosse caisse d’une part, de l’autre les percussions à clavier et les crotales.

27 Dans Circle Map, l’électronique consiste en une voix lisant des poèmes de Rûmî en persan, lecture dont le bruit (consonnantique) excite des modèles de résonance pour produire une texture qui se fond avec celle de l’orchestre, de telle sorte que l’on perçoit l’inverse : une voix individuelle émergeant de la texture bruitée du monde. Sur cette œuvre, voir : Aleksi Barrière, « Resonating with the Universe » (2019), notes du CD 2402 du label BIS.

28 François Jullien, qui y consacre un essai, propose de le traduire par fadeur. Cf. François Jullien, Éloge de la fadeur. À partir de la pensée et de l’esthétique en Chine. Paris, éd. Philippe Picquier, 1991.

29 Outre les cas brièvement évoqués de Pertti Nieminen et d’Ezra Pound, on pourrait relever celui de la traduction de LI Bai par Laloy, découverte par Saariaho dans le volume de Roger Caillois et Jean-Clarence Lambert Trésor de la poésie universelle (Gallimard/UNESCO, 1958, p. 708), emblématique de la forme de réception dont nous parlons.