Version longue d’une étude sur les versions de textes de Nô réalisées par Ezra Pound, publiée dans le programme de salle de l’opéra de Kaija Saariaho Only the Sound Remains, à l’occasion de sa reprise dans la mise en scène de Peter Sellars à l’Opéra national de Paris, en janvier 2018.

British Museum, 1909. Ezra Pound a vingt-quatre ans et vient de quitter les États-Unis pour s’installer à Londres, et s’imprégner d’une tradition artistique qui selon lui fait si cruellement défaut à son pays. Il est le secrétaire du poète irlandais W.B. Yeats, de vingt ans son aîné. En Europe l’heure est au « japonisme », et ils viennent souvent ensemble visiter le département d’arts orientaux. Parmi les collections remarquables réunies par des officiers et banquiers de l’Empire britannique, Pound et Yeats admirent notamment la peinture chinoise – son renouveau permanent dans la tradition – et les estampes japonaises, qui stylisent avec élégance des scènes de théâtre, ou des scènes de vie théâtralisées. Un art qui, à la même époque, inspire de différentes manières Claude Debussy, Claude Monet, ou Edward Gordon Craig, qui avec la complicité de Yeats invente de nouveaux langages scéniques.

Pound commence à se faire un nom. On repère de loin, à ses habits chamarrés et à son sombrero, ce dandy provocant qui pourfend de son érudition encyclopédique et polyglotte l’ignorance et la médiocrité qu’il prête à ses contemporains – ce qui ne l’empêche pas de militer avec abnégation pour faire publier ceux qu’avec flair il estime, tels T.S. Eliot, William Carlos Williams, Robert Frost, James Joyce. Pound est intransigeant, selon lui le poète est le gardien de la langue, contre ceux qui la galvaudent, et sa mission est de première importance : « Lorsque les mots cessent de coller au plus près des choses, les royaumes s’effondrent et les empires périclitent ». Il faut prendre le parti de la poésie contre celui de la rhétorique, qui nivèle et dilue tout. Et écrire de la poésie, se souvient-il, en allemand se dit dichten : littéralement « condenser », « densifier ». Pound lance « l’imagisme », un mouvement poétique fondé sur la concentration de la forme et la puissance d’images évocatrices. Il s’inspire notamment des formes courtes de la poésie japonaise classique (tankas et haïkus) dont se multiplient alors les traductions.

Ce rapport un peu dilettante à l’Asie prend bientôt un tournant inattendu. En 1913, dans un salon londonien, Pound rencontre Mary McNeil Fenollosa – son mari Ernest Fenollosa, universitaire et orientaliste, décédé cinq ans plus tôt, avait préparé plusieurs manuscrits en vue d’une publication future, et elle cherche quelqu’un qui voudrait bien y mettre un peu d’ordre. Pound, quoique ne connaissant pas les langues asiatiques, accepte, et s’en trouve transformé.

Il avait déjà fantasmé une civilisation disparue, l’Europe des troubadours, celle d’une union désormais perdue de la poésie et de la musique et de cultures réunies dans un même continuum avant les rabougrissements nationalistes, et avant que l’on ne dévalorise l’art noble et crucial de la traduction. La traduction est pour Pound un sacerdoce – « la littérature, dit-il, vit de la traduction » qui seule permet son constant renouvellement – et grâce à Fenollosa un nouveau champ s’ouvre à lui. Il voit dans l’Asie ce qu’y verra aussi Roland Barthes : la possibilité de « connaître, réfractées positivement dans une langue nouvelle, les impossibilités de la nôtre ; apprendre la systématique de l’inconcevable ; défaire notre « réel » sous l’effet d’autres découpages, d’autres syntaxes » (Barthes, L’Empire des signes). Et Fenollosa ne propose pas seulement une matière mais aussi une méthode : un de ses manuscrits, L’idéogramme chinois comme médium poétique, est un véritable manifeste que Pound fait sien. Les idéogrammes chinois et japonais offrent selon lui l’exemple d’une langue idéalement souple dans sa syntaxe, expressive, et toujours immédiatement métaphorique, contrairement à nos langues indo-européennes « anémiques » où l’image se perd dans les méandres de l’étymologie : ainsi, l’Est 東 désigné par la surimpression des caractères qui signifient arbre 木 et soleil 日 – le soleil derrière un arbre au matin, le Levant. Un autre passeur, le poète et traducteur François Cheng, fera plus tard lui aussi l’éloge de la poésie du « langage pictural chinois ». Pound déjà trouve dans cette analyse linguistique un fondement à son propre projet « imagiste », et adopte le paradigme du poème-idéogramme, à atteindre par traduction et transposition du modèle oriental. Au même moment, Guillaume Apollinaire imagine lui aussi des poèmes aussi graphiques que ceux de la Chine – il les appelle idéogrammes lyriques, avant d’inventer le mot de calligrammes.

Outre son éloge de l’idéogramme, Fenollosa a laissé plusieurs ébauches de traductions et Pound, en les « arrangeant » (selon son propre terme), les transforme en démonstrations imagistes. Il y a d’abord en 1915 Cathay, un recueil de poètes classiques chinois qui fera dire de façon ambiguë à T.S. Eliot que « Pound est l’inventeur de la poésie chinoise à notre époque ». De fait ce recueil assoit la réputation de Pound comme poète, et marque aussi la pratique moderniste de la traduction poétique comme exercice de création littéraire.

En même temps paraissent progressivement les versions réécrites par Pound du grand chantier de Fenollosa : les traductions de quinze textes et canevas de théâtre nô. L’ambition est cette fois plus grande encore, car si Pound voit dans ces pièces écrites au tournant des 14e et 15e siècles la possibilité de réaliser ce qu’il croyait jusque là impossible, à savoir « de grands poèmes imagistes », d’immenses idéogrammes vivants, il a aussi conscience de contribuer à faire connaître en Occident plus que des textes, une forme théâtrale hautement sophistiquée, avec deux conséquences : établir qu’une civilisation non-européenne avait pu produire une forme d’art que l’on ne saurait rejeter comme simplement primitive et folklorique, un « drame lyrique » total dans lequel Pound décèle, à travers les textes et quelques démonstrations d’acteurs, une beauté hiératique supérieure – et donner l’impulsion d’une révolution théâtrale, donc esthétique, et donc politique.

La restauration Meiji de 1868, qui a démantelé le règne féodal des shoguns au profit de la centralisation impériale, a aussi mis en péril la tradition, ininterrompue depuis plus de quatre siècles, des compagnies de nô abritées jusque là par les cours seigneuriales. L’acteur Umewaka Minoru a alors créé un théâtre et une école pour en assurer la préservation. C’est auprès de lui que Fenollosa s’est initié aux textes et aux techniques de jeu du nô. Fenollosa, qui donc a prolongé l’œuvre de Minoru, a vécu longtemps au Japon, s’est converti au bouddhisme, et a contribué à la vie culturelle de l’Archipel et à la diffusion de son héritage à l’étranger, par des collections et des publications. Il a travaillé sur les textes avec un universitaire japonais qui comblait ses propres lacunes linguistiques – Kiichi Hirata, qu’il serait juste de citer comme le « troisième auteur » de ces traductions. Il y a quelque vraisemblance à l’affirmation de Pound selon laquelle Fenollosa était le meilleur connaisseur non-japonais du nô à ce moment-là.

Cette chaîne de transmission complexe, et forcément parfois hasardeuse, permet de nourrir d’une matière nouvelle le fécond fantasme que l’Europe se construit du théâtre oriental. Depuis Wagner une réforme bout : nombreux sont ceux qui souhaitent, sans savoir sur quel modèle, inventer un théâtre qui dépasse le naturalisme bourgeois et sa réduction de l’homme à sa dimension psychologique. On rêve d’un art total, à la démesure du monde qui nous traverse, et qui soit à la fois poétique, musical, gestuel et visuel. Les « théâtres d’ailleurs » offrent alors à chacun une surface de projection sur mesure. Yeats, avec qui Pound partage son travail, collabore avec un danseur japonais et écrit trois « nôs irlandais », puisque seul le nô peut montrer « la lutte d’un rêve avec le monde », et prêcher l’importance d’écouter les spectres, ce qui importe à l’occultiste qu’il est. Bientôt, en Russie, le constructiviste Meyerhold annonce « une alliance des techniques du théâtre européen et du théâtre chinois », à telle enseigne que la bureaucratie stalinienne lui reprochera avant de l’éliminer de faire « un théâtre étranger » et « formaliste ». En parallèle, Brecht s’inspire du nô et de l’opéra de Pékin pour créer un théâtre du signe, dont l’acteur est le narrateur et le commentateur. Antonin Artaud, découvrant le théâtre masqué balinais à l’Exposition coloniale de 1931, imagine un théâtre où toutes les formes d’art convergent à égalité, en mesure donc de révéler au-delà de la psychologie individuelle – plus encore que « l’homme social » de Brecht – « l’homme total » face au cosmos. L’acteur deviendrait alors sur scène, dit-il, « un hiéroglyphe », un idéogramme.

Cet attrait pour un « ailleurs », méconnu donc propice au fantasme, doit comme nous l’avons vu beaucoup aux empires coloniaux, qui sont alors à leur expansion maximale. Pur exotisme ? Rêver l’autre est une façon de ne pas lui donner la parole, et l’emprunt culturel peut servir de caution au pillage impérialiste. Mais ce pour quoi plaide l’humaniste Ernest Fenollosa, qu’Edward Saïd épargne dans sa charge contre l’orientalisme, est bien la rencontre de l’autre en tant qu’autre, le dialogue interculturel, et le bouleversement de nos préjugés les plus fondamentaux. Il nous invite notamment à brouiller, comme les Japonais, la frontière entre l’art et la vie, ce qui sera aussi la lutte de toutes les avant-gardes du 20e siècle. Elles auront trouvé un laboratoire historique dans la rencontre des théâtres d’Orient et d’Occident partout en Eurasie.

Ezra Pound, s’il s’est employé lui aussi à dessiner une culture-monde, s’est perdu en chemin, sans cesser d’être hanté par ses traductions de nô fondatrices. Loin des théâtres, celles-ci irriguent la création solitaire du poète. C’est au moment de les travailler qu’il entame le projet démesuré qui l’occupera plus de cinquante ans : les Cantos, ce cycle poétique et épique définitivement inachevé dans lequel, à chaque étape de sa vie, il déversera ses enquêtes et ses fulgurances, au fil de paraphrases érudites et d’idéogrammes. Un nouveau projet de traduction, également venu de Fenollosa, prend aussi une importance croissante : en Confucius, Pound trouve « l’invariable pivot » de sa pensée politique, conservatrice et autoritaire mais sociale. Fasciné par la figure et l’action de Mussolini, il s’en fait dès 1927 un ardent défenseur dans des pamphlets, puis à la radio officielle du régime fasciste. Après Pearl Harbour, n’en démordant pas, il affirme sans ironie que si les Américains avaient jadis pris la peine de lire les papiers de Fenollosa, jamais ils n’auraient sous-estimé la civilisation japonaise, ni ne se seraient permis de se croire les gendarmes du monde. Emprisonné en 1945, et longtemps mis à l’écart dans un hôpital psychiatrique, il réserve dans un manuscrit des vers amers à la conclusion toujours reportée de son poème infini : « J’ai perdu mon centre / dans mon combat contre le monde. (…) / J’ai tenté d’écrire Paradis (…) / Puissent ceux que j’aime tenter d’oublier / ce que j’ai fait. »

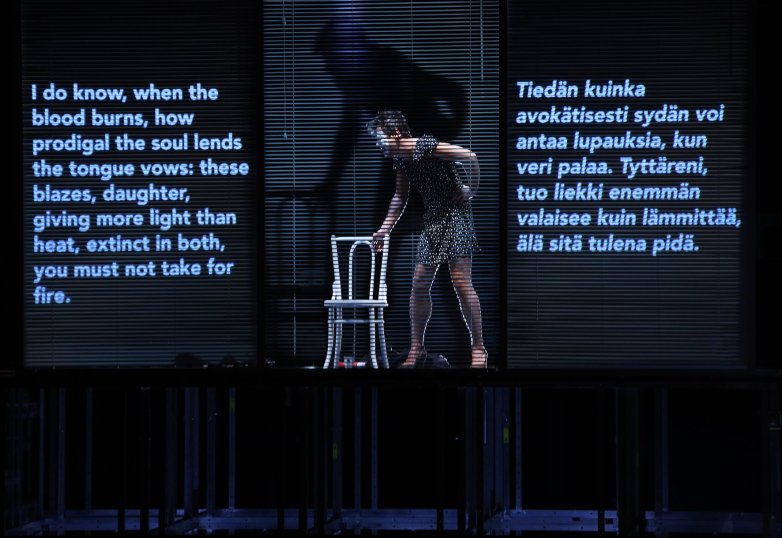

Ces vers font partie de ceux que Kaija Saariaho a choisi de mettre en musique dans son cycle pour baryton et ensemble Sombre en 2012, et c’est cette œuvre qui a fait naître entre elle et Peter Sellars le projet d’Only The Sound Remains, qui en est l’excroissance littéraire et musicale directe. De fait, Sellars fait partie de la lignée de réformateurs qui, de Meyerhold à Grotowoski et Brook, ont imaginé par la « connaissance de l’Est » un théâtre total et musical qui soit aussi un théâtre-monde, et par son travail sur le geste il transforme en effet bien ses acteurs en hiéroglyphes chantants, auxquels répondent les idéogrammes imaginaires de la plasticienne Julie Mehretu. Le texte même, à la fois joué et projeté en surtitres, réalise alors à sa manière l’ambition d’une poésie à la fois chant et idéogramme, horizontale et verticale : car Sellars est aussi un disciple revendiqué de l’éthique de la traduction créatrice de Pound et Fenollosa, qui donne à son théâtre sa méthode. Plus qu’une imitation d’une tradition lointaine, l’opéra né de la rencontre du tandem Sellars-Saariaho et de cette longue chaîne discontinue de voix qui se répondent à travers les siècles comme dans une pièce de nô, est le drame trop humain de la dangereuse quête d’Ezra Pound à la lisière entre l’intraduisible et l’innommable : notre aspiration partagée à une beauté qui nous réunisse, et qui dans un même ravissement nous révèle et nous élève.