Version longue d’un portrait-hommage du metteur en scène Herbert Wernicke, paru dans le programme de salle du Chevalier à la Rose dans sa mise en scène, à l’occasion de sa reprise à l’Opéra national de Paris, en mai 2016.

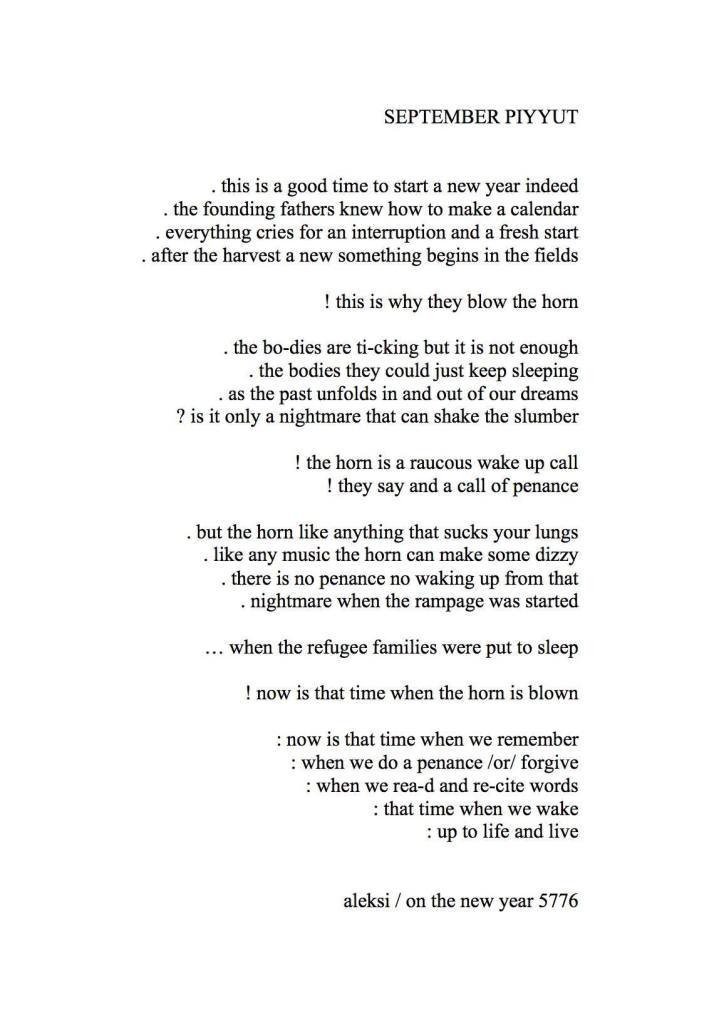

C’est une image désormais célèbre de l’histoire de la mise en scène d’opéra : un plateau ouvert sur d’immenses miroirs disposés en paravent, dont les facettes diffractent les ors et les marbres d’un monde perdu et la course folle d’une galerie de personnages humains, trop humains, enfermés dans leurs rôles. C’est ici la scène tout entière qui est cette rose argentée par laquelle Hofmannsthal et Strauss ont choisi de symboliser l’ancienne société aristocratique de Vienne. Depuis sa création en 1995 au Festival de Salzbourg, le spectacle de Herbert Wernicke continue de tourner dans différentes maisons européennes, dont l’Opéra de Paris, et a survécu à son auteur même, décédé prématurément en 2002, à l’âge de cinquante-six ans.

Cette production semble rétrospectivement, avec certaines mises en scène de Marthaler, Sellars, Tcherniakov ou Warlikowski, appartenir à l’étrange et tentaculaire héritage de Gerard Mortier, qui recouvre plusieurs décennies d’invites adressées à des metteurs en scène qui ont renouvelé notre approche de chefs d’œuvres du répertoire. Étrange, cet héritage l’est par sa diversité de styles et d’approches, mais aussi par son statut paradoxal : comment l’institution peut-elle, dans le mouvement par lequel elle jette les traditions sclérosées aux oubliettes, sanctuariser ce qui relève par excellence de l’éphémère et, quels qu’en soient les moyens, de l’actualisation ? Et pourtant, le travail de Wernicke, que Mortier a assidument soutenu et accompagné depuis La Monnaie, oppose à l’idée que l’innovation se trahit au moment où elle entre dans le canon une résistance opiniâtre et assez caractéristique de sa démarche.

Car s’il avait toujours le souci de la pertinence contemporaine des œuvres qu’il montait, Wernicke marquait surtout les esprits par la perfection des images qu’il créait, et qui ne pouvaient ainsi que lui survivre. Quoi d’étonnant pour un scénographe de formation, fils d’un restaurateur de peinture de l’âge d’or flamand ? De fait, il y avait au cœur de chacun de ses spectacles une vision scénographique forte, qu’il développait lui-même jusque dans les costumes et les lumières dont il était également toujours l’auteur – bien sûr avec le concours d’assistants de haut niveau qui prolongeaient et complétaient son geste, dans la grande tradition des ateliers de peintres.

Théâtre d’images, donc ? Non, si cela signifie que le tableau se suffit à lui-même dans son esthétisme. Au contraire, Wernicke, qui a étudié plusieurs instruments de musique et « failli devenir chef d’orchestre » (sic), a toujours été obsédé par l’idée d’art total et sa réalisation. De fait, peu de metteurs en scène se sont consacrés aussi exclusivement à l’opéra – non seulement parce que c’est l’institution qui possède les plus belles cages de scène et boîtes à images, mais surtout parce que c’est celle qui appelle et réclame la convergence la plus ambitieuse des moyens musicaux et plastiques dans une forme théâtrale.

À ce titre, on n’est pas surpris de voir Wernicke particulièrement à l’aise dans toutes les œuvres qui relèvent, justement, du théâtre total. Ce penchant s’est d’abord manifesté par son intérêt pour le théâtre lyrique baroque, notamment les ouvrages rares de Haendel, Vivaldi et Lully, intérêt qui a culminé dans sa mise en scène de La Calisto de Francesco Cavalli (en 1993 à La Monnaie avec René Jacobs), spectacle qui a marqué le genre et connu une fortune persistante lors de ses reprises et de son édition en DVD : le plateau, enveloppé dans une carte des constellations ancienne et animé d’une inventivité chorégraphique qui puisait autant dans le théâtre de tréteaux que dans celui de machines, ressuscitait avec fougue et sans stérilité archéologique aucune l’esthétique baroque du theatrum mundi, où la scène se fait un astrolabe qui réfléchit les révolutions de l’univers. Cette totalisation qu’il recherchait dans la musique du temps de l’harmonie des sphères n’était pas pour autant dépourvue d’intimité et de poignance, comme le montre un autre de ses grands succès, Actus tragicus (en 2000 au Theater Basel), spectacle tissé à partir de cantates de Bach qui, en mettant en scène les parcours parallèles d’individus esseulés dans un immeuble observé en coupe, illuminait la banale imagerie du quotidien des feux de la peinture religieuse de Hans Holbein.

Ce théâtre total et cosmique est bien sûr celui du Ring wagnérien (en 1991 à La Monnaie avec Sylvain Cambreling), mais il se réalise aussi, sans hiérarchie, dans Orphée aux enfers d’Offenbach, Boris Godounov de Moussorgski, Les Troyens de Berlioz ou Moïse et Aron de Schönberg, spectacles choraux qui disent le plaisir et la nécessité de raconter des histoires sur les plus grandes scènes que l’homme ait échafaudées. Une affinité secrète le lie donc sans doute naturellement, plus encore qu’au symphonisme suave de Richard Strauss, au théâtre de Hugo von Hofmannsthal, qui étreint en un seul mouvement unificateur la tragédie grecque, le drame naturaliste et l’expressionnisme, en passant par le mystère médiéval et la commedia dell’arte : les mises en scène par Wernicke d’Elektra, de La Femme sans ombre (qui est toujours, depuis 2001, au répertoire du Metropolitan Opera de New York) et bien sûr du Chevalier à la rose sont des visions virtuoses et pérennes, étonnement contrastées entre elles, comme si chacune offrait une occasion nouvelle de faire du théâtre avec gourmandise, en repoussant les frontières des conventions et en puisant dans tous les langages de la scène avant et depuis l’invention de la comédie musicale et du cabaret, jusqu’aux pastiches explosifs de Kagel et Maderna qu’il a également servis.

Car le plus étonnant de la part de ce véritable auteur de spectacles, rétrospectivement et en comparaison avec les carrières de nombre de ses confrères et consœurs, est l’incroyable et inépuisable inventivité du créateur, qui semble entièrement étranger aux redites et à ces tics qui semblent marquer ce que l’on appelle les « univers visuels » des metteurs en scène. Chaque œuvre appelle pour Wernicke des solutions, des langages et des palettes « sur mesure », et peu d’artistes dotés d’une personnalité aussi singulière ont aussi peu plaqué une esthétique à un matériau si varié. Le fait d’être son propre scénographe semble l’avoir incité, plus qu’à marquer ses spectacles d’une griffe plastique immédiatement reconnaissable, à aller toujours au plus spécifique, sinon au plus ascétique : même quand il y a foisonnement, nulle débauche chez lui, mais souvent la densité d’un décor unique qui, que ce soit dans le Ring ou dans Pelléas, concentre la lecture et s’offre au regard comme un dispositif qui ouvre les significations et les possibilités de jeu. Il n’est pas indifférent que Wernicke, endossant lui-même tant de casquettes, ait toujours travaillé avec le précieux interlocuteur qu’est un dramaturge (notamment son fidèle collaborateur Albrecht Puhlmann), qui lui permet de placer au cœur de sa démarche le sens de l’œuvre et les moyens de sa réalisation au présent.

Au sujet de ce qui peut sembler un point de détail dans la méthodologie théâtrale de tradition allemande, il est important de rappeler que le théâtre de Wernicke est né dans le creuset même de ce qu’on a appelé le Regietheater, qui trouve ses origines dans l’utopie du Komische Oper du grand réformateur Walter Felsenstein – Wernicke a été l’élève du scénographe de ce dernier, Rudolf Heinrich, avant d’être lui-même scénographe du dauphin du maître berlinois, Götz Friedrich, dans les années qui précèdent le début de sa carrière de metteur en scène.

Si l’on associe volontiers la lignée du Regietheater à une course aux concepts fantaisistes censée pimenter l’ennui d’un répertoire limité d’œuvres que l’on s’efforce d’agrémenter de nouveaux assaisonnements, son projet fondamental est tout autre. Walter Felsenstein n’était pas, loin s’en faut, un inconditionnel des transpositions et des coups d’éclat tapageurs : sa démarche reposait surtout sur le travail d’acteurs et un psychologisme qui, aujourd’hui que les arias chantées la main sur le cœur sur le proscenium appartiennent (presque) au passé, semblerait presque d’arrière-garde. Ses objectifs, au sein de sa compagnie qui était presque un phalanstère, étaient on ne peut plus sobres, proches en cela de ceux de la réforme de Gluck : recréer par le travail de direction d’acteurs l’unité du théâtre musical dans la représentation, de sorte que chaque inflexion de la musique semble dictée par le drame au plateau ; et produire des spectacles qui rendent les œuvres limpides même au spectateur le plus novice (il faisait d’ailleurs chanter tous les opéras qu’il montait en allemand). Un théâtre exigeant conçu pour le grand public, et non pour les abonnés, voilà le sacerdoce de ce Jean Vilar de l’opéra. Auprès de ses successeurs, voués à œuvrer sans le confort des subsides de l’Allemagne de l’Est et donc à voir la classe qui finance l’opéra devenir son principal et plus bruyant public, le corollaire ambigu de cette maxime – faire un théâtre contre les abonnés, c’est-à-dire contre les attentes esthétiques, les valeurs et la bonne conscience de la bourgeoisie – a parfois fait perdre de vue le cœur de cette mission, mais celui-ci est resté central à la démarche de Wernicke, qui a toujours visé la limpidité et l’accessibilité.

Si le Regietheater est bien, littéralement, un « théâtre du metteur en scène », Wernicke exemplifie parfaitement l’idée qu’un regard singulier et unificateur est nécessaire pour faire fonctionner le complexe dispositif qu’est un opéra, tant au sens d’œuvre qu’à celui de spectacle et de machinerie. Mais l’étiquette a ses limites, qui ont contribué à la rendre polémique : cette figure du metteur en scène s’imposerait autocratiquement au détriment des autres collaborateurs, et surtout de « la musique », essence obscure qui serait impénétrable aux gens de théâtre. L’histoire de la réforme de l’opéra autant que les témoignages des chefs et des chanteurs qui ont travaillé avec Wernicke – et non contre ou malgré lui – déjouent ce cliché : diriger n’est pas forcément imposer, ce peut être fédérer autour d’une vision, et amener les forces en présence à converger dans une même direction, choses que Wernicke a faites avec une douceur qui lui a toujours été créditée.

C’est surtout ce directeur d’acteurs érudit, flamboyant et généreux, qui entraînait chacun dans son projet sans négliger le régisseur ou le choriste au profit de la prima donna, qui marque les mémoires. C’est cet état d’esprit qu’il recherchait sans doute dans la troupe du Theater Basel qui lui a servi de quartier général dans les dernières années de sa vie, parallèlement à sa carrière internationale. C’est à cet endroit que la pensée de Wernicke, plus que purement plastique, s’avère entièrement et cohéremment théâtrale.

Irait-on alors jusqu’à dire qu’il y a de la folie à ce que ses mises en scène, désormais privées de son regard et de son souffle, continuent d’être reprises et de voyager, comme des vaisseaux fantômes, sur les plus grandes scènes, quatorze ans après sa mort ? Sans doute, dans la mesure où le théâtre est, comme dit Peter Brook, « du vivant raconté aux vivants ». Mais ces spectacles, que continuent à porter les collaborateurs qui lui survivent, se dressent aussi comme la mémoire animée non seulement d’un homme, mais aussi d’une utopie théâtrale, qui ne sauraient avoir de plus justes tombeaux que ces grandes cages de scène que l’on continue à faire vivre. Car ce sont les plus grands théâtres du monde qui, les soirs où l’on joue ses spectacles, s’apprêtent des chatoyantes créations de Herbert Wernicke pour lui servir de mausolées.

Autres portraits d’artistes écrits pour l’Opéra national de Paris :

– Calixto Bieito (mai 2016)

– Bryn Terfel (décembre 2015)

– Laurent Pelly (octobre 2015)

– Graham Vick (mai 2015)